本試験対策ツールが選ばれる 「5つの理由」

- 確実に合格点が獲れる、技術士と施工管理技士が作成した教材

- 過去問を徹底分析した、驚異の的中率を誇る予想問題と解答例

- 本年度の出題予想から、試験対策の優先順位がハッキリわかる

- 解答集がオリジナル編集でき、最低限の努力で合格点が獲れる教材

- スマホで使える。通勤中や業務の合間にも、効率的な勉強ができる

問題3 管理技術力の支援ツール 3,000円 税込

問題1 業務経験論文の支援ツール 3,000円 税込

問題3 管理技術力、公表されるテーマに対応した解答例を配布

6月に公表される出題テーマの解答例を、7月から配布します。

公表6テーマ×3件=合計18件の解答例。

問題3 管理技術力、出題予想が外れた場合のアレンジ方法を伝授

公表の6テーマを完璧に準備することは困難です。

テーマを絞って準備し、予想が外れた場合でも、準備した解答文をアレンジして、

出題テーマの論文として作成する方法を紹介しています。

問題2 一般知識 これだけ択一集 2,000円 税込

問題4-1 基礎技術 これだけ択一集 2,000円 税込

問題4-2 専門技術 これだけ択一集 2,000円 税込

(道路、河川砂防、鋼構造コンクリート)

出題頻度の高い問題、試験対策の優先順位がハッキリわかる

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術は、(12年分に増量、ワンポイント解説を追加)

2008年(H20)~2019年(R01)の12年分の出題から、これだけ択一集を作成。

問題4-2 専門技術については、

2012年(H24)~2019年(R01)の8年分の出題から、これだけ択一集を作成。

- このページに掲載している、サンプル集は、ほんの一部です。

また、最新のものではありません。

ご購入版は、最新の出題傾向、最新の出題予想に更新済です。

- ココナラからのご購入は、こちらへ

問題3 管理技術力、問題1 経験論文の解答論文を送ります

問題2 一般知識、問題4 基礎専門の 出題分析と重点項目集を送ります

目次

問題3 管理技術力のサンプル集

RCCM試験

問題3 管理技術力、公表されるテーマに対応した解答例を配布

6月に公表される出題テーマの解答例を、7月から配布します。

公表6テーマ×3件=合計18件の解答例。

問題3 管理技術力、出題予想が外れた場合のアレンジ方法を伝授

公表の6テーマを完璧に準備することは困難です。

テーマを絞って準備し、予想が外れた場合でも、準備した解答文をアレンジして、

出題テーマの論文として作成する方法を紹介しています。

維持管理と長寿命化(情報化)のサンプル文

1.日本の社会インフラの現状と課題

我が国では、高度成長期以降に整備した社会インフラが一斉に老朽化し、今後20年間で建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる見込みである。例えば、道路橋はその割合が平成25年3月の約18%から10年後には約43%、20年後には約67%と急増する。このように一斉に老朽化する社会インフラを、今後戦略的に維持管理・更新し、長寿命化していくことが課題となっている。

・・・・・(中略)

国土交通省の「インフラ長寿命化計画」においても、ライフサイクルマネジメントを確立するには「情報基盤の整備と活用」が重要とされている。この「情報基盤の整備と活用」は、今後、人材と予算が減少していく中で持続的・実効的なメンテナンスを行う鍵になると考えられる。

2.情報の利活用と発信・共有の課題

限られた人材と費用の中で持続的・実効的なメンテナンスを実現するには、関連する情報の利活用を進め、発信・共有することが重要である。

情報の利活用に当たっては、(1)現場のための正確な情報の把握と蓄積、(2)メンテナンスサイクルを確実に回すための情報共有化、が課題となる。

(1)現場のための正確な情報の把握と蓄積

現場のための正確な情報の把握・蓄積では、点検結果や保全情報を蓄積・分析することで、適切なタイミングで補修・更新を行うことを実現する。地方公共団体では、維持管理情報を施設ごとに紙の報告書やPDF形式で管理している場合が多く、再利用が容易なデータベース形式での管理が課題となる。

(2)メンテナンスサイクルを確実に回すための情報共有化

・・・・・(中略)

今後、これらの取組みを進めるに当たっては、新規整備、維持管理、補修・更新等の各段階において、情報管理等の効率性にも配慮しつつ、システムの利便性や汎用性を高めていくことが課題である。

笹子トンネルでの天井板落下事故以降、社会インフラの維持管理、補修・更新等について国民の関心が高まっている。一方、インフラの健全性評価や維持管理の重要性などは、国民に広く知られておらず、管理者による情報発信の推進も課題となる。

3.維持管理のための情報化のあり方

(1)現場のための正確な情報の把握と蓄積

道路、河川、港湾などの分野ごとの点検・診断結果や台帳情報、維持管理情報などを蓄積、利活用するための社会資本情報プラットフォームを構築する。

・・・・・(中略)

国だけではなく、自治体のインフラ情報も一元的に蓄積し、蓄積された情報については、目的に応じて一定の条件を付した上で、可能な限り広く一般に公開することが重要である。

(2)メンテナンスサイクルを確実に回すための情報共有化

メンテナンスサイクルにおいて、維持管理情報は補修対象の特定や優先順位評価、詳細設計等に活用される重要な情報である。

・・・・・(中略)

近年は補修・更新の際の劣化原因の特定が十分でなく、補修後に再劣化する事例も報告されている。これらの情報もデータベースに取り込むことで類似事例等の補修・更新に役立てることができる。

(3)管理者による情報発信の推進

国土交通省では、社会資本のメンテナンスに関する情報ポータルサイトを開設しており、国や地方公共団体等の社会資本のメンテナンスに関する様々な情報が提供されている。

これに加え、自分の生活する地域の施設の劣化や利用状況など、より理解を深めてもらうよう、地域住民やNPO 等の多様な主体との協働による点検や美化活動等の取り組みなども情報発信として有効である。

- 以 上 -

安全な国土づくり(防災・減災)のサンプル文

1.安全な国土づくりに向けた現状と課題

(1) 防災・減災の現状

わが国は、毎年のように地震、津波、水害・土砂災害等の自然災害が発生している。また、今後も、気候変動により水災害がさらに頻発化・激甚化することや、南海トラフ巨大地震・首都直下地震等の巨大地震の発生等(新たなステージ)も懸念される。

・・・・・(中略)

自然災害を、発生前に的確に予測してそれを防御することは、現在および近い将来の技術ではできないが、最新科学技術を活用することにより、災害・被災状況等をリアルタイムでモニター、精度の高い情報を提供し、適切に対応する仕組みを開発することが急務となっている。

また、「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」として、比較的頻度が低く甚大な被害を及ぼす巨大災害に対しては、ソフト対策に重点をおいて対応することが示されたが、タイムラインの策定も試行段階であり、これらソフト対策の充実が求められる。

(2) 防災・減災の課題

① 最新科学技術の最大限活用と情報共有の課題

災害対応に万全はなく、特にリアルタイムでの被害情報把握やその共有は十分に実現しているとは言いがたいため、最新科学技術を最大限に活用し、官民挙げて災害情報をリアルタイムで共有する仕組みの構築、災害発生後の即時被害推定の実現、さらに、災害関連情報の国民への迅速・的確な配信が課題となっている。

② 適切な施策の組合せ、効率的な施策の推進の課題

防災・減災等に資する各種取組については、いまだ道半ばの段階にあるものが多い。これまでの想定を超える災害を経験し、実施主体の能力や財源に限りがあることを踏まえると、人命を守る、被害を最小限にする、重要施設が致命傷を負わない、早期に復旧復興を行うため、また、できるだけ早期に高水準なものとするためには、施策の重点化を図りつつ、ハード整備とソフト対策を適切に組み合わせていく必要がある。

・・・・・(中略)

2.安全な国土づくりに向けた今後のあり方

(1) 防災・減災のあり方

① 最新科学技術の最大限活用と情報共有

レジリエント(強靭)な防災・減災機能の強化のため、最新観測予測技術を駆使し、迅速な災害の把握と被害の掌握に資する技術を開発するとともに、災害情報等を官民あげてリアルタイムで共有する仕組みを、ICT(情報通信技術)関連技術を用いて実現する必要がある。

・・・・・(中略)

② 適切な施策の組み合わせ

大規模津波や気候変動による水害・土砂災害等の災害リスクや地域の状況等に応じて、防災施設の整備、施設の耐震化、代替施設の確保等のハード対策と、ハザードマップやタイムラインの作成・利活用、帰宅困難者対策等のソフト対策を適切に組み合わせて効果的に施策を推進するとともに、その体制の早急な整備に取り組む。

・・・・・(中略)

③ 効率的な施策の推進

防災・減災に向けた限られた資金を最大限に活用するため、施策の重点化を図るとともに、既存のインフラ施設の戦略的な老朽化対策の推進、PPP/PFI による民間資金の積極的な活用、民間の投資を一層誘発する仕組みの具体化等を進めていく。

また、巨大災害が発生したときでも人命の保護を最大限図る観点から、津波災害警戒区域や洪水に関する家屋倒壊危険区域等における関係者の合意形成を図りつつ、土地の合理的利用の促進を図っていく。

- 以 上 -

| 出題内容 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H17 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 維持管理と長寿命化 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| 建設コンサルタントの 人材確保と働き方改革 |

〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| 安全な国土づくり/ 防災・減災 |

〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| 倫理とコンプライアンス | △ | ◎ | ◎ | 3 | |||||

| 設計成果の品質向上 | 〇 | 〇 | ◎ | 3 | |||||

| コンパクトシティの推進 | △ | 〇 | |||||||

| ICTの活用と技術開発 | △ | ◎ | 〇 | ||||||

| 発注方式 | ◎ | 3 |

問題1 業務経験論文のサンプル集

RCCM試験

業務経験論文のサンプル/道路部門

〔経験業務 その1〕

・・・・・(中略)

〔経験業務 その2〕

・・・・・(中略)

〔経験業務 その3〕

(1-1)業務の名称

県道C線道路改良詳細設計業務(交通安全) (A県C市)

(1-2)発注者名

A県C地方土木整備事務所

(1-3)履行期間

平成26年5月~平成27年3月

(2)業務の目的

業務区間は全長約3km、現況全幅約7.0mの生活道路である。児童の通学路となっており、積雪が1m以上となる地域であるが、歩道が未整備であった。児童の安全確保のため、歩道設置計画と道路線形改良を行った。

(3)業務の内容

道路のどちら側に歩道を設置するかという点で地元意見が分かれていた。まずは両方のケースで概略検討を行い、歩道の利用性、必要となる移転補償物件、経済性等、各ケースの得失点を比較整理した。これをもとに、地元住民への概略案を説明し、地域の合意形成を行った。

(4)あなたの果たした役割

設計担当者として、土地利用状況、通学ルート等を踏まえ歩道設置計画を検討した。歩道設置に伴う道路拡幅で必要となる移転補償物件、用地買収の関係地権者が多いため、地域の合意形成を効率的に図るように業務を遂行した。

2.

(2)技術上の問題点とその対応

歩道整備事業は地元の総意であったが、道路のどちら側に設置するかで意見が分かれていた。まずは両ケースの概略検討を行い、それぞれの得失点を分かりやすく整理することが地域の合意形成において不可欠であった。

概略検討においては、現道の路肩幅員に余裕がある区間を有効活用した線形改良により、補償物件・用地買収面積を最小限に抑えることを基本方針とし、下記の点を整理・検討した。

①住宅街の分布状況と歩道整備後の通学ルート

②横断歩道が必要となる箇所と走行車両の視距

③必要となる移転舗装物件の数、及び概算補償費

④用地買収面積、及び関係地権者

⑤橋梁拡幅、法面対策工が必要となる箇所の概略検討

⑥年度予算予定と概算工事費を踏まえた工区割り

両ケースの検討結果を拡大平面図に分かりやすく表記することにより、地元住民が理解しやすい説明資料を作成した。また、地元説明会では航空写真やGoogleストリートビューなどのITツールを活用し、計画説明、質疑応答を視覚的に容易に理解できるようにした。

(3)業務の実施上の問題点とその対応

業務数量は全長3kmの歩道設置計画の概略設計と、1kmの詳細設計であったが、業務期間は10ケ月と短かった。また、事業予算の年度期限があったため、業務期間の延長は不可能であり、早期の合意形成が問題となった。

工期内の業務完了のために、業務計画の立案段階において、最初の3ケ月で概略案検討・地元合意形成をマイルストーンとした。そのために、下記の対応を施した。

①現地調査班を3つに分担し、「現道状況・交通量状況」、「土地利用状況、地元聞き取り調査」、「影響が予想される地権者情報」を同時進行で行った。

②上記の現地調査と並行して、「道路台帳を図面ベースとした概略線形検討」の準備作業を行い、現地調査結果を1枚の平面図に取り込むことにより、概略検討が効率的に行える環境を整えた。

③支障物件の移転や用地取得が特に困難と予想される箇所の整理結果を早期に発注者と協議し、発注者の対応方針検討、線形改良の基本方針の検討を効率的に行えるようにした。

(4)上記(2)(3)の対応について、現時点での評価

本業務のように計画延長が非常に長い道路設計業務については、地元住民の合意形成をスムーズに行うことが業務遂行の重要課題となる。そのため、今回のように業務計画の立案段階で、「効率的かつ総合的に現地情報を把握する体制」を整えたことは、概略検討の迅速化、コントロールポイントの見落とし防止に繋がり、業務の工程管理におけるキーポイントとして評価できる。

また、地元説明に際してのITツールの活用は、普段図面を見慣れていない一般市民にとって、「視覚的に容易に計画や問題点を理解できる」という点において非常に有利である。以降の業務においても、地元説明会で積極的に利用している。今後は3次元CAD、ドローン画像・映像、3Dスキャナなども利用して、発注者協議も含めて、より視覚的に分かりやすいプレゼンテーションを行うことを積極的に取り組みたいと考えている。

- 以 上 -

問題2 一般知識、法制度 サンプル集

RCCM試験 これだけ択一集

出題頻度の高い問題、試験対策の優先順位がハッキリわかる

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術は、(12年分に増量、ワンポイント解説を追加)

2008年(H20)~2019年(R01)の12年分の出題から、これだけ択一集を作成。

◇ 地方整備局委託業務等成績評定要領

RCCM2 H30-10 H29-10 H28-10 H27-10 H26-10

H25-10

成績評定

〔地方整備局委託業務等成績評定要領〕

・成績評定要領の目的は、成績評定に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、建設コンサルタント等並びに、技術者の適正な選定、指導育成に資することを目的としている。

・成績評定は、原則として1件の契約金額が100万円を超える委託業務等について行うものとする。

・委託業務等の評定者は、完了検査官、総括監督員、主任監督員をいう。

・評定は、評価を公正に行うため、完了検査後、速やかに行う。

(評定審査会を発足し、その審査の結果を踏まえて、評価を行う必要はない)

・評定の時期は、完了検査を実施したとき、委託業務等が完了したときに評定するものとする。(業務の中間時期に評定はしない)

・「設計業務等共通仕様書」に定める調査、計画業務の評価項目は、専門技術力、管理技術力、コミュニケーション力、取組姿勢、成果品の品質である。

・計画業務の総合評定点の算出において、最も重み付けが大きい評価項目は、成果品の品質である。

・局長は、評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当該委託業務等の受注者に対して、評定の結果を規定様式により通知するものとする。

・完了検査官である委託業務等の評定者は完了検査を実施したとき、総括監督員等又は総括調査員等である委託業務等の評定者は委託業務等が完了したとき、それぞれ評定するものとする。

・委託業務等成績評定表の考査項目は、プロセス評価と結果の評価である 。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

結果の評価は、成果品の品質を評価する。

成績評定は、100万円を超える業務について行う。

成績評定のために審査会を行うことはない。

成果品の品質は、配点7~8、その他は1~4である。

瑕疵については、減点基準に従って成績評定を行う。

委託業務等の評定者は、完了検査官、総括監督員、主任監督員が行う。

委託業務等の評定者には、担当監督員は入らない。

中間時期には、成績評定は行わない。

◇ 公共工事の品質確保の促進に関する法律

RCCM2 H30-12 H29-12 H26-11 H26-12 H25-11

H24-12

品質確保の発注者責務

〔公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律〕

・発注者は、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、仕様書、設計書及び予定価格の作成を適切に実施しなければならない。

・発注者は、適正な利潤を確保することができるよう、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務、資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した予定価格を適正に定めなければならない。

・発注者は、入札不調若しくは落札者がいなかった場合、入札者の見積書を徴収後、適正な予定価格を設定し、速やかに入札契約を締結するよう努めなければならない。

・発注者は、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、契約内容を踏まえ、予定価格を定めることができる。

・発注者は、公共工事の品質が確保されるよう、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約相手の決定を適切に実施しなければならない。

・受注者は、契約された公共工事を適正に実施し、下請契約を締結するときには、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。

・発注者は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止(ダンピング防止)するため、最低制限価格の設定等その他の必要な措置を講じなければならない。

・発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめその目的と評価の方法を公表するとともに、評価の後にその結果を公表しなければならない。

・発注者は、競争参加者から技術提案を求めるよう努力し、中立・公正な審査・評価が行われるよう必要な措置を講じて、これを適切に審査・評価しなければならない。

・発注者は、競争に参加する者について、熟練技術者、資格の保有状況、工事の実施体制を審査し、公共工事の契約に評価するよう努めなければならない。

・発注者は、施工状況の評価の標準化やデータベース整備・更新等の必要な措置を講ずること、他の発注者との情報交換等により連携を図るように努めなければならない。

・受注者は、契約された公共工事を適切に実施するとともに、そのために必要な技術能力の向上に努めなければならない。

・発注者は、発注関係事務を適切に実施するために必要な職員の配置、その他の体制の整備に務めなければならない。

・受注者の責務に、公共工事の適正な実施のために必要な資格の取得並びに技術者の確保のために、労働環境の整備や、人材育成に努めなければならないことが追加された。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

地方公共団体が、建設コンサルタントと連携を図るとの規定はない。

最低価格の公表はしない。

適正な予定価格を設定し、速やかな入札契約を締結できるよう努める。

受注者が予定価格を定めることはない。

発注者は、評価の方法と結果を公表する。

技術提案書や見積書は一部の業務で提出を求めるように努める。

技術提案が実施できないと認められる場合は、その提案を採用しない。

実行予算書の作成は、受注者が行うものである。

◇ 知的財産権

RCCM2 H30-19 H29-19 H28-19 H27-19 H26-19

H25-19 H24-19

産業財産権

・産業財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権がある。

・特許権は、出願された日から20年間(一部25年に延長)保護される。

・特許権は、出願の日から20年保護される。

・商標権に関わるマーク等の営業標識は、登録の日から10年保護される。

・意匠権の存続期間は、登録のされた日から20年間保護される。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を産業財産権という。

特許権は出願から20年間保護される

◇ 入札方式、発注方式

RCCM2 H30-04 H29-04 H28-04 H27-03 H27-04

H26-04 H25-03 H24-04

プロポーザル方式、総合評価落札方式の評価

・プロポーザル方式の選定に当たっての評価は、説明書に基づいて行うものとし、説明書に記載されていない技術等は評価の対象としない。

・予定技術者の実績として、技術者資格、同種又は類似業務の実績の内容、過去に担当した業務の成績、手持ち業務(専任性)が評価される。

・選定・指名段階における技術評価では、参加表明者(企業)や予定技術者の「資格・実績等」よりも「成績・表彰」の配点割合を高く評価される。

・同種又は類似業務実績は、担当技術者については評価されるが、企業については入札参加者を指名する段階で評価される。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

総合評価落札方式(簡易型)の技術提案は、実施方針のみ提出する。

見積を活用し、予定価格の算出を行う。

価格競争方式では、一定の参加資格が必要となる。

総合評価落札方式(標準型)の価格点と技術点の割合は 1:2~1:3である。

プロポーザルは、随意契約であり、技術の優劣で評価される。

◇ 公共土木設計業務等標準委託契約約款

RCCM2 H30-07 H29-07 H28-07 H27-07 H26-07

H25-07 H24-07

業務委託料の構成

〔土木設計業務等積算基準に規定する業務委託料の構成〕

〔設計業務等積算基準〕

・業務価格は、直接原価と一般管理費等からなる。

・業務委託料は、業務価格と消費税相当額からなる。

・業務価格は、業務原価と一般管理費等からなる。

・業務価格には、消費税相当額は含まない。

・直接経費には、特許使用料が含まれる。

・直接経費には、旅費交通費が含まれる。

・直接経費には、電子成果品作成費が含まれる。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

電子成果品作成費は、直接経費として計上する。

直接原価=直接人件費+直接経費。

業務原価=直接原価+間接原価。

技術経費は、間接業務費(技術経費と業務管理費)である。

旅費交通費は、直接経費に含まれる。

◇ 建設コンサルタント技術者の行動規範

RCCM2 H30-20 H28-20 H26-20 H25-20 H24-20

事実にもとづく表明

・技術的判断に関して、事実でない、事実を隠した、不適正または誇張された表示・表明を回避する。

・専門家としての考えを報告、表明、または証言するにあたっては、それらに関連する客観的なデータと真実の情報をすべて開示する。

・正確な情報、客観的なデータ、技術的裏付けのもとに専門家としての意見を確信をもって表明する。

・利害関係者から教唆された事項については、表明、批評、主張を行わない。

・・・・・(中略)

≪ワンポイント解説≫

事実的根拠に基づいて行動を行う。

利害関係者からの教唆には、表明、批評、主張をしない。

| 問題2 一般知識 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H24 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 入札方式、発注方式 | |||||||||

| プロポーザル方式、総合評価落札方式の発注方式 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||||

| プロポーザル方式、総合評価落札方式の評価 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 |

| 技術提案書の必要記載事項(標準プロポーザル方式) | 〇 | ||||||||

| ◇ 公共土木設計業務等標準委託契約約款 | |||||||||

| 再委託 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| 貸与品 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 業務委託料の構成 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 |

| 著作物、著作権の譲渡 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 管理技術者 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 調査職員の有する権限 | ◎ | ◎ | 1 | ||||||

| 解除権の行使 | ◎ | ◎ | 1 | ||||||

| 瑕疵担保 | 〇 | 〇 | |||||||

| 履行期間の延長と短縮 | 〇 | 〇 |

問題4-1 基礎技術問題 サンプル集

RCCM試験 これだけ択一集

出題頻度の高い問題、試験対策の優先順位がハッキリわかる

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

問題2 一般知識、問題4-1 基礎技術は、(12年分に増量、ワンポイント解説を追加)

2008年(H20)~2019年(R01)の12年分の出題から、これだけ択一集を作成。

◇ 測 量

RCCM4-1 H30-02 H28-02 H27-02 H25-02 H24-02

地形図の標高基準と標高表記

・国土地理院発行の地形図1/25,000図、1/50,000図の標高の基準は、

東京湾平均海面(T.P.) である。

・標高の表記における「TP+15m」とは、東京湾平均海面から15mの高さを示す。

≪ワンポイント解説≫

TPは東京湾平均海面のことである。TP=Tokyo Peil。

YPは利根川水系水位基準のことである。YP= Yedogawa Peil。

APは荒川基準水面のことである。AP=Arakawa Peil。

日本水準原点はTP+24.39m。

◇ 構造力学

RCCM4-1 H30-05 H27-05 H26-05 H24-05

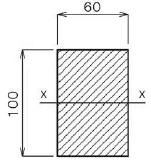

断面二次モーメント:矩形断面

矩形断面における中立軸(X-X)廻りの断面二次モーメントIを求める。

・円形断面は4乗、矩形断面は3乗となる。

断面二次モーメントI = bh^3/12 = 6×10^3/12 = 500 m4

≪ワンポイント解説≫

断面二次モーメント問題のため、断面係数と間違えないようにすること。

断面二次モーメントI = bh3/12 = 6×100/12 = 500。

◇ 土質基礎

RCCM4-1 H29-11 H28-09 H26-09 H24-09

主働土圧

抗土圧構造物が背面地盤から離れる方向に変位するとき、背面地盤の土圧は減少し一定値に落ち着くが、このときの土圧は、主働土圧である。

・主働土圧は、背面地盤が壁体を前方へ押し出しながら(離れる方向に変位しながら)塑性状態に達した時の土圧である。

次のものは、該当しない。

・受動土圧は、背面地盤が壁体によって押込まれながら(離れる方向に変位しない)塑性状態に達した時の土圧である。

・静止土圧は、土に接する壁体が地盤内に地盤を乱すことなく、変位させずに設置されたときの土圧である。主働土圧と受働土圧の間に位置する。

・鉛直土圧は、土圧の鉛直成分である。

≪ワンポイント解説≫

静止土圧は、移動しない壁にかかる土圧で、離れても減少しない。

鉛直土圧は、構造物の天面に作用する。

| 問題4-1 基礎技術 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H24 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 鋼構造コンクリート | |||||||||

| プレストレストコンクリート | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| PCの略称 | 〇 | 〇 | |||||||

| 鋼材記号(JIS規格) | ◎ | ◎ | 1 | ||||||

| 鉄筋記号(JIS規格) | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 鋼材の性質 | 〇 | 〇 | |||||||

| 鉄筋コンクリートの計算 | ◎ | 〇 | |||||||

| RC梁のスターラップの役目 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 鉄筋コンクリート構造物の耐久性 | ◎ | 〇 | |||||||

| 鉄筋コンクリートの性質 | ◎ | 〇 | |||||||

| ◇ 施工管理 | |||||||||

| 河川堤防の堤体材料 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 盛土の締固め規定 | 〇 | 1 | |||||||

| NATM工法の支保部材 | 〇 | 〇 | |||||||

| コンクリートの養生方法 | 〇 | 〇 | |||||||

| コンクリート構造物の補修 | ◎ | 〇 | |||||||

| コンクリートの性質 | ◎ | 〇 |

問題4-2 専門技術 道路 サンプル集

RCCM試験 これだけ択一集

出題頻度の高い問題、試験対策の優先順位がハッキリわかる

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

問題4-2 専門技術については、

2012年(H24)~2019年(R01)の8年分の出題から、これだけ択一集を作成。

◇ 道路の区分

RCCM4-2道路 H30-13 H30-18 H27-17 H25-11 H25-12

道路の区分

・道路の区分は、道路の種類、計画交通量、道路の存する地域および地形状況から定まるもので、自動車の交通機能を中心に考えて定めたものである。

・歩行者や自転車の交通機能は自動車とは別に考えるべきものであり、また空間機能も自動車の交通機能とは直接関係ない。

・普通道路とは、道路構造令第 4 条に規定する小型自動車、普通自動車、セミトレーラ連結車の通行の用に供することを目的とする道路であり、通行機能、アクセス機能など一般的な機能を有する道路である。

・小型道路とは、設計車両を道路構造令第4条に規定する小型自動車等のみの通行の用に供することを目的とする道路であり、主に通行機能を考慮した道路である。

・小型道路は、普通道路の整備が困難な場所で、自動車が沿道へアクセスする機能を持つ必要がない道路である。

・車道部とは、車道、中央帯、軌道敷、交通島、路肩(街渠を含む)の全部または一部からなる道路の部分をいう。

・側道とは、高速自動車国道または自動車専用道路に並行して、沿道の利便のために設けられる道路をいう。

・道路の区分は、高速自動車国道および自動車専用道路とそれ以外の道路の別、道路の存する地域、地形の状況および計画交通量に応じて、区分される。

・第1種の道路、地方部に存する自動車専用道路で、級別の区分は、第1級、第2級、第3級、第4級の4種類である。

・第2種の道路は、都市部に存する自動車専用道路で、級別の区分は、第1級、第2級の2種類である。

・第2種第1級の道路は、高速自動車国道と、大都市の都心部以外の地区の高速自動車国道以外の道路である。

・第2種第2級の道路は、大都市の都心部の高速自動車国道以外の道路である。

・第3種の道路は、地方部に存する道路で、級別の区分は、第1級、第2級、第3級、第4級、第 5級の 5 種類である。

・第4種の道路は、都市部に存する道路で、級別の区分は、第1級、第2級、第3級、第4級の 4 種類である。

| 4-2 専門 道路 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H24 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 車線 | |||||||||

| 車線の分類 | 〇 | ◎◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| 付加追越車線 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||||

| 付加車線 | 〇 | ||||||||

| 登坂車線 | 〇 | ◎ | ◎ | 1 | |||||

| 往復分離の2車線構造 | 〇 | 〇 | |||||||

| 車線の幅員 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | |||

| ◇ 線形 | |||||||||

| 道路の平面線形 | 〇 | ◎ | ◎◎ | ◎ | ◎◎ | 1 | |||

| 道路の縦断線形 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| 平面線形と縦断線形 | 〇 | ◎ | ◎◎ | 〇 | |||||

| 曲線部の拡幅 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| 片勾配 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 住宅地の道路構造 | 〇 | ||||||||

| クロソイドの設計 | 〇 | 〇 |

問題4-2 専門技術 河川砂防 サンプル集

RCCM試験 これだけ択一集

出題頻度の高い問題、試験対策の優先順位がハッキリわかる

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

問題4-2 専門技術については、

2012年(H24)~2019年(R01)の8年分の出題から、これだけ択一集を作成。

◇ 河道の計画

RCCM4-2河川 H30-07 H29-07 H27-05 H26-02 H24-05

河道の平面、縦横断形

〔平面形〕

・改修を必要とする計画区間において、現河道の平面形を中心にして、治水・利水・環境についての目指すべき方向性を踏まえ平面形の設定を行う。

〔縦断形〕

・河道の縦断形は、堤防法線及び河道の横断形と関連させて、堤内地盤高、河川環境、河床の安定、経済性等を考慮して定める。

・河床勾配は上流から下流に向かい急から緩へ変化させる。

・地下水位、用水の取水位、既設の重要構造物の敷高などにも配慮するものとする。

・河道の縦断形は、一般に河道の横断形のうち、低水路の平均河床高より縦断形を定めその勾配を河床勾配とする。

・河床の安定上やむを得ない場合には、必要に応じ河床の状況等を考慮して、床止め等を設ける。

・縦断方向の動植物の生息・生育環境の連続性を考慮する。

・現況河道の縦断形を重視する。

〔横断形〕

・河道の横断形は、河道の縦断形、地形、地質、動植物の生息・生育環境等を含む河川環境、沿川の土地利用状况等を勘案し、また長期的、局所的な河床変動を十分に考慮して定める。

| 4-2 専門 河川砂防 | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H24 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 砂防基本計画 | |||||||||

| 砂防基本計画 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | |||

| 水系砂防計画 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 土石流・流木対策の土砂量の算出方法 | ◎ | 〇 | |||||||

| 土砂生産抑制施設の目的と種類、機能 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 土砂生産抑制計画の策定 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 土石流・流木捕捉工 | 〇 | 〇 | |||||||

| ◇ ダム | |||||||||

| ダム堤体の荷重 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| ダム堤体の安定性や強度、材料 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| ダムの設計 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||

| ダムの計画 | 〇 | 〇 | |||||||

| 重力式コンクリートダムの設計 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| ダム堤体の非越流部高さの設定 | 〇 | ◎ | 〇 |

問題4-2 専門技術 鋼構造コンクリート サンプル集 RCCM試験 これだけ択一集

出題頻度の高い問題、試験対策の優先順位がハッキリわかる

択一問題の2021(令和3)年度以降の過去問は、公開されていません。

そのため、出題頻度の高い問題について、しっかりした対策が求められます。

問題4-2 専門技術については、

2012年(H24)~2019年(R01)の8年分の出題から、これだけ択一集を作成。

◇ 床版の設計

RCCM4-2鋼コン H30-04 H29-10 H27-10 H26-10 H25-10

鋼橋の鋼床版の設計

・鋼床版のデッキプレート上に載荷する輪荷重については、舗装による荷重分布を考慮しない。

・舗装は物性値が極めて複雑な性状で、性質の異なる多層構造であり、鋼床板との接着層や上層と下層との層間にずれなどが生じることがあるため、舗装による荷重分布を考慮しない。

・A 活荷重で設計する橋においては、設計に用いる断面力、設計曲げモーメント、は B 活荷重で算出した断面カを 20% 低減した値としてよい。

・A 活荷重で設計する橋での床版のは、 床版の支間長に応じた割り増しも行う必要がない。

・B 活荷重で設計する橋では、床版の支間が車両の進行方向に直角な場合の主鉄筋方向の設計曲げモーメントは、床版の支間長に応じて割り増しを行う必要がある。

・等分布死荷重による床版の設計曲げモーメントは、主鉄筋方向は考慮するが配カ鉄筋方向は無視して良い。

・主桁の一部として設計する鋼床版は(1)「主桁の一部としての作用」と、(2)「床版及び床組としての作用」、さらに(1)、(2)二つの作用を同時に考慮した場合に対して安全であることを照査しなければならない。

・床版及び床組としての鋼床版の設計で用いる縦リブの衝撃係数は一律 i=0.4 としてよい。

・床版及び床組としての作用に対しては、鋼床版を版格子構造又は直交異方性版と考えて設計を行う。

・車道部に主桁又は縦桁が配置される場合には、舗装の疲労を抑制するために輪荷重の常時走行位置が腹板位置と一致するように配置する。

| 4-2 専門 鋼構造コンクリート | 予想 | R01 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24- H24 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ◇ 損傷・疲労・腐食 | |||||||||

| 橋梁の損傷評価 | 〇 | 〇 | |||||||

| 損傷の種類:亀裂 | 〇 | ||||||||

| 損傷の種類:腐食 | 〇 | ||||||||

| 橋梁の対策区分判定 | 〇 | 〇 | |||||||

| 鋼橋の損傷 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| 疲労損傷部材の補修・補強方法 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| コンクリート構造物の疲労破壊の照査 | 〇 | 〇 | |||||||

| 鋼橋の疲労設計 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | ||||

| 腐食鋼板の残存板厚計測 | 〇 | 腐食損傷部材の補修・補強 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||

| PC鋼材の腐食防止対策、グラウト | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| 変形鋼部材の加熱矯正 | 〇 | ||||||||

| ◇ コンクリート構造物 | |||||||||

| コンクリートの特性 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||

| コンクリートの配合設計 | 〇 | 〇 | |||||||

| コンクリート構造物の補強工法 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||

| コンクリート構造物の性能照査 | 〇 | 〇 | |||||||

| コンクリート構造物の設計 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||

| コンクリートの締固め養生 | 〇 | ||||||||

| コンクリートの打継目 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |